关于巴黎地下墓穴的研究

Prologue

Yuhang

当前团队关注的重点是忽必烈金字塔的Syzygy。那么,开洞的到底是头颅的顶端还是下颚?迟缓,金字塔周围时间的凝懈属性。阿尔及利亚人是迟缓的革命者。在这里,本论反对accelerated logistics的末世经济学洞见,甚至与普遍的大地运动无关。革命不是激素的内在/外在化合(无论是激化还是抑制)。目前的推论基于遥控感应的事实——依据为阿尔及利亚人的液态假肢,海绵清洁意识与妓女的漠然——由此提出遥控感应终端的镜面假说。镜子将速度矢量化——失重失去其感受性。

暂且假设在这里拓扑学是成立的,其宝藏不在君士坦丁堡的城墙之下,而是在勃艮第的泥潭之中——英国人的粪便,以及北部印第安人口中的先祖符号,吸血鬼的后裔——都指向颇为体面的消失。退骨带着其感受性的优雅。这也就是为什么,骑士们的棺椁并不固定于地面,而是贴着天花板。

那么,矢量化的成因是什么?显而易见的事实是,人类——作为直立行走的生物——尸体的腐烂是脊椎从垂直转向水平的过程,这一点只需要参照1793到1795的断头台崇拜就可以:民众或许并非被鲜血和尸堆所吸引,引起狂热的其实是垂直的断头台与向水平倒下的尸体之间形成的90度夹角——一种纯粹数字转换意义上的狂迷。这当然是黑格尔,这位从不驼背的精神骨骼主义者所不愿看到的一点,而令人感到奇怪的是,‘卑劣的腐败物’1论似乎也忽略了这一点,他们对骨骼的扬弃过于草率,胜过了黑格尔对于腐肉的扬弃。腐败和绝对零的连结方式并没有(像其所声称的那样)超过超验哲学的范畴,性交恐怖的观众仍然活在诗意象征所产生的宛如童年阴影般的刺激忠,这使得腐败的多重性只能在幼稚的 ‘外部’展开,这种展开方式也就造成了接下来的法西斯主义的一蹴而就。要避免这一情况,我们首先要做的是,澄清腐败过程中的形变问题,也就是所谓的‘腐败学中的物种间性及其所带来的宇宙学变质。’2

这里我们需要先考虑一个场景:Marie Antoinette和路易十六的无头尸体,被扔在后被建成Chapelle Expiatoire的院子里,他们颈部渗出的血——当然,和其他尸体的混在一起——汇在一处,变得粘稠。臀部的嫩肉被鬃狗撕走,露出白骨,而腰部交叠的部分在夏季的高温中长在一起。而尸体腐烂的恶臭穿过深水的地板,使多个地下室发生塌方。临近的香水店当然不满这个新的味道配方,但是过不了多久,他们就可以用尸蜡调香了。人群逐渐回到原子观测的干洁欢愉中。

早在这一场景出现的400年前,朗根施泰因的亨利(Henry of Langenstein)就据此得出论断,腐烂的尸体是一个不同于人类的新物种,或者说,腐烂中的尸体正是产生新物种的源泉,继而,是新宇宙的源泉。当然,我们或许可以先忽略这一景观的恼人之处(禁忌源头的老问题),而去关注骨骼的讨论。堆积肉体的生产的逻辑是并非‘生殖’(reproduction),而是‘繁殖’(propagation)。如果前者意味着谱系学上的主从关系,即超验逻辑,那后者则是同一平面的物理扩散。据此,我们有理由将同样的论述推演至骨骼。

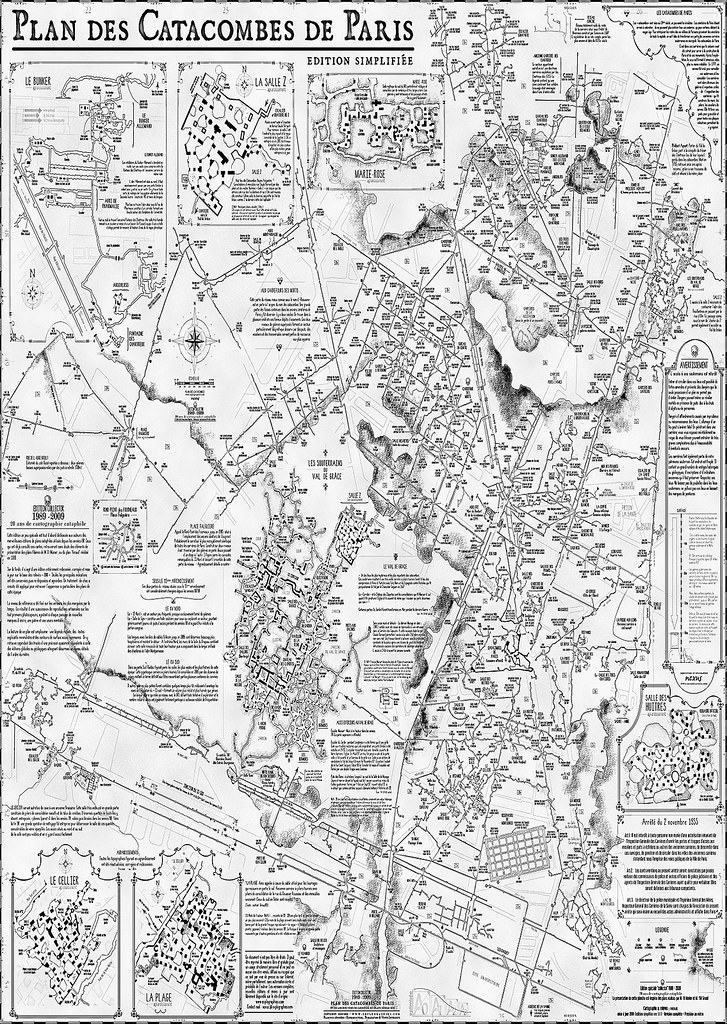

脊柱由垂于向水平的转变,意味着与地球作为球面的夹角角度的变化。脊柱得到球体的重新组织,并且相互衔接,以完成propagation。‘As above so below’ 将不局限于腐尸世界,而扩展到骨骼星球。不同的是,如果腐败的强度零对应的是无机海洋与杜尔迦,那么骷髅的零强度则对应‘极地僵尸化’,即过度编码所造成的绝对静止。这也就是为什么,巴黎当局在修建地下墓穴的时候保有着超然的去中心目的论,可以无视腐败过程而进行平行位移的绝对冷静。耗费的景观的结束,并不意味着将恐惧重新组织成宗教。超编码的僵尸化,在绝对的无温度状态下,死亡继续安排着死亡。在这里,我们回到了病毒——相较于无机绵延意义上——更根本的层级:病毒是逻辑的,病毒是逻辑的基础,而非感官的基础,它不需要‘外部’作做技术色情操演,就像卢克莱修的原子从不相遇。

因此,voodoo-世界-网络 的经典公理的基础设施,即为地下墓穴。

文|Yuhang

校|Djinn Puddle